みなさんは、オーケストラのうしろのほうでピロピロ吹いている木管楽器について、どのくらい知っていますか⁉️

今回はそんなオーケストラの木管楽器の魅力について紹介したいと思います‼️

こんにちは!明治大学交響楽団101代木管セクションリーダーをやっています、クラリネットパートの関原颯太です。

木管セクリとは、明オケの木管セクションをまとめる仕事です!

主な仕事は

・音楽役職として選曲会議などに参加

・トレーナーの先生とのスケジュール調整

・セクション練習の進行

・木管セクションコンサートの運営 etc…

そんな中で、木管セクションコンサートでは、メインとなる最後に演奏する曲の編曲を担当しました、、‼

曲目はベートーヴェン作曲、交響曲第6番〈田園〉です! Youtubeで是非ご覧ください‼️

編曲作業はとても難しいものでしたが、作業を進めていく中で、また明オケで一緒に演奏する仲間から、木管楽器それぞれの魅力をたくさん知ることができました!!(みんなありがとう)

101回定期演奏会の曲目の聴きどころと合わせて、各楽器を紹介していきます!!

(私の主観が大きく入っています💦)

・フルート

フルートはオーケストラに用いられる木管楽器の中で唯一「リード」を使用せず、唇から吹き込まれた息でつくる空気の渦によって音を出しています。また、木製の楽器もありますが、多くは洋銀、銀、金、プラチナなどの金属でできており(高級!!)それぞれ響き方が異なるそうです。

その特徴はなんといっても小鳥の囀りのような明瞭で澄んだ音色‼️先述の交響曲第6番〈田園〉をはじめ、サン=サーンス『動物の謝肉祭』、プロコフィエフ『ピーターと狼』などでは鳥の模倣・象徴として大活躍します!!また、ヴァイオリンの音色に輪郭を出してメロディを印象的にしたり、運動性能を活かして急速なフレーズを演奏したり、木管楽器の中で最高音域を担当する楽器として装飾的な役割を持ったりすることも多いです!

さらに、フルートより高音域を担当する同族楽器のピッコロはオーケストラの中でも最高音域を受け持つ楽器としてとても重要な役割を果たしていて、独特の魅力を持ちます!!

フルートの音域毎の特徴としては、

低音域:小音量ながら柔らかく素朴

中音域:表情豊かで艶やか、音量の幅が広い

高音域:オーケストラのtuttiでも埋もれずよく響く

という感じです!

低音域で大きな音を出したり、高音域で小さな音を出すことはとても難しく、技術を要します。表現の幅が広い中音域はソロによく用いられ、今年6月の演奏会で演奏したブラームスの交響曲第4番第4楽章の彷徨うような美しいソロ(是非Youtubeで聴いてください)をはじめ、ビゼーの『アルルの女』よりメヌエット、ドヴォルザークの『交響曲第8番』など、印象的なものが多いです!

☆演奏会での聴きどころ

『キャンディード序曲』では素早く明瞭な発音を生かしたスタッカート、『ロミオとジュリエット』では表情豊かな中音域を生かしジュリエットを表現するソロ、「交響曲第10番』では1楽章、3楽章の謎に満ちたな超低音域によるソロのほか、4楽章冒頭の語りかけるようなフレーズなど、大活躍です!!また1楽章では、ピッコロ2本による透明感あふれる終結部がとても美しく、2楽章、4楽章の急速な楽句にもぜひご注目ください!!

◯リードってなに?

ここで、若干脱線するのですが、そのじゃじゃ馬加減に(フルート以外の)木管楽器の面々が日々悶々としている「リード」について紹介します、、!!

「リード」は、葦の仲間であるダンチクから作られる極薄の板で、クラリネットはこれを1枚、オーボエとファゴットは2枚組み合わせて、息の力で振動させることによって音を出しています!!自然由来の素材で温度・湿度の変化に弱いため、寒暖差が激しく多湿な日本では非常に厄介な存在と化します😇リード楽器の面々が「リードない」「リード寿命」とか言って病んでいてもいつもの事なので、そっとしておいてあげましょう。

・オーボエ

前述の通りリードを2枚使って音を出す、所謂ダブルリード楽器です。雅楽で用いられる篳篥(ひちりき)やアジア圏の民族楽器のチャルメラなど、ダブルリードの楽器はそれぞれ独特の音色をもちます!!オーボエの音色は哀愁、甘美、神秘的などと表現されることが多く、一度聴いたら忘れられない音です‼️ ソロ、メロディ楽器として用いられることが多く、管弦楽においてもチャイコフスキーの『白鳥の湖』、ブラームスの「交響曲第1番』、ボロディンの『韃靼人の踊り』など、活躍は枚挙に暇がありません!!

またオーボエの同族楽器でオーボエより少し音域が低い楽器であるイングリッシュホルン(別名コールアングレ)も、ドヴォルザークの『交響曲第9番(新世界より)』、ボロディンの『韃靼人の踊り』などで非常に印象的なソロを奏でます!

その一方、ギネスブックに「世界一難しい木管楽器」として登録されている通り、発音・音程の制御がとても難しい楽器でもあります。

オーボエの音域毎の特徴

低音域:ふくよかで渋みがあり、よく通る

中音域:華やかで優美、しなやかさをもつ

高音域:やや細く金属的

どの音域でもホールを包み込むように豊かに響くのが特徴で、反面ハーモニーの中に馴染むよう音質や音量をコントロールすることは難度が高いです、、、!!ですが、オーボエの入った木管楽器のコラールはパイプオルガンのような厚みのある独特の響きとなり、とても惹きつけられます!

☆演奏会での聴きどころ

『ロミオとジュリエット』の後半2曲ではイングリッシュホルンが旋律を牽引し、さらにオーボエの侘しげなソロなど、活躍箇所が盛りだくさんです!また、『交響曲第10番』では、3楽章のイングリッシュホルンのソロがオーボエによって模倣され絡み合う場面や、4楽章冒頭のオーボエによる哀愁漂う独白などにぜひ注目してみてください!!

・クラリネット

見た目がオーボエによく似ていますが、よく見ると結構違います!!こちらはリードを1枚使って発音するシングルリード楽器で、なんと言ってもその特徴は柔らかく透明感のある音色と幅広い音域です‼️ 木管楽器の中で弱音が最も得意で、空気に溶けるようなピアニッシモは、レスピーギの『ローマの松』、ラフマニノフの『交響曲第2番』などで非常に美しく用いられています! 広い音域はアルペジオやグリッサンドに生かされ、ガーシュウィン『ラプソディー・イン・ブルー』の冒頭は印象的です!

クラリネットの音域毎の特徴

低音域:暖かく素朴で他とよく馴染む響き

中低音域:暗くくすんだ音色

中音域:明快で美しく華やか、透明感をもつ

高音域:甲高く鋭い、輝かしい響き

音域毎の特徴がはっきりしており、特徴を活かしつつ響きにくい中低音域をいかに綺麗に吹くかが難しいです!また明瞭な発音が難しく、気を遣う楽器でもあります。

クラリネットは同族楽器がとても多く、以下のものが主に使用されます!

・Es管:通常より高音域を担当するいわゆる「エスクラ」で甲高く諧謔的な音色が特徴

・B管:吹奏楽、管弦楽、ジャズなど様々なジャンルで最も一般的に用いられ、明るく華やかな音色をもつ。♭系の調の曲で主に使用

・A管:オーケストラで主に用いられ、B管に比べて少し暗く落ち着いたニュアンスをもつ。♯系の調の曲で主に使用

・バスクラリネット:B管の1オクターブ下の音域を担当する楽器

クラリネットは調号や臨時記号がたくさんつくと音程や響きが極端に悪くなってしまうため、B管、A管と半音違いで楽器を用意することによって音色の特徴で使い分けるだけでなく、より良い音程で演奏できるよう楽器の持ち替えを頻繁におこないます!!ほかにも、D管、C管、アルトクラリネット、バセットホルン、コントラバスクラリネットなど、たくさんの同族楽器があります、、、!!

☆演奏会での聴きどころ

今回の演奏会ではなんとEs管2本、バスクラリネット2本を含む総勢14本のクラリネットが使用されます!舞台中段左手にぜひご注目ください! 『キャンディード序曲』ではB管クラリネットの華やかさを存分に活かしたソロや旋律に加え、Es管やバスクラとの絡みにも注目です!『ロミオとジュリエット』では、美しいソロや他の木管楽器とのアンサンブル、珍しいバスクラのソロなど、活躍箇所満載!!また、交響曲第10番では、1楽章冒頭の透明感あふれるソロや、後半のクラリネットによる2重奏、随所で用いられる高音域の金属的な響き、また4楽章でのエスクラによる底抜けに明るい楽句など、目が離せません

・ファゴット

オーボエと同じダブルリード楽器ですが、見た目はだいぶ違って、トッポだのバズーカだの(失礼)言われている独特な見た目をしています。木管楽器、ひいてはオーケストラ全体を低音域から支える深く豊かな響きの音色が特徴的です‼️

音域も広く、クラリネットと同様さまざまな楽器と絡めて使用されます!オーケストラではチェロやヴィオラ、コントラバスに被せて中低弦の響きに輪郭を出したり、2番奏者が低音域でベースラインを担当しつつ1番奏者が内声、副旋律として他の木管楽器と動くなど、同じ楽器内でも幅広い役割が求められるのも特徴の1つです!!人間の声に近い共鳴構造から、とぼけたような表情から深刻に訴える場面などさまざまな箇所で印象的に使用され、デュカスの『魔法使いの弟子』、チャイコフスキーの『交響曲第5番』、ストラヴィンスキーの『春の祭典』冒頭などが有名です。

ファゴットよりさらに低い音域を受け持つコントラファゴットもオーケストラではよく用いられ、最低音域を受け持つ楽器としてコントラバスやチューバを下支えする重要な役割を担っています!

ファゴットの音域毎の特徴

低音域:深遠で渋みのある音色、弱音は難しい

中音域:柔らかく艶やか、明朗で肉声的な響き

高音域:緊張感を持つと同時に哀愁のある音

明瞭な発音と跳躍が得意な一方、跳躍を伴うレガートが難しく、また複雑な構造からくる独特な運指からトリル、トレモロは困難であったり高度な技術を要したりします!

☆演奏会での聴きどころ

今回はなんと全曲コントラファゴットを含む3管編成で、厚みある低音域に注目です‼️『キャンディード序曲』では明瞭な発音と得意の跳躍を活かしての伴奏が曲を前進させていく様子がとても心地よく、『ロミオとジュリエット』では、和声と副旋律で豊かな表情をつくるファゴットと、強音から弱音まで魅力たっぷりのコントラファゴットが大活躍します!『交響曲第10番』では、1楽章の中盤、ファゴット2本とコントラファゴットによる三重奏をはじめ、どソロから総奏のベースラインまで八面六臂の活躍を魅せます!!

以上のような木管楽器の活躍が聴ける明オケの定期演奏会は12月26日(木)、18:30開演です!!

木管楽器のメンバーだけでなく、明オケのみんなは私にそれぞれの楽器の魅力とオーケストラの楽しさをたくさん教えてくれました!!私も、皆様に自分の演奏する楽器の魅力が少しでも伝わるよう、大好きな仲間たちとの演奏を精一杯楽しみたいと思います!

皆様のご来場をお待ちしております!!

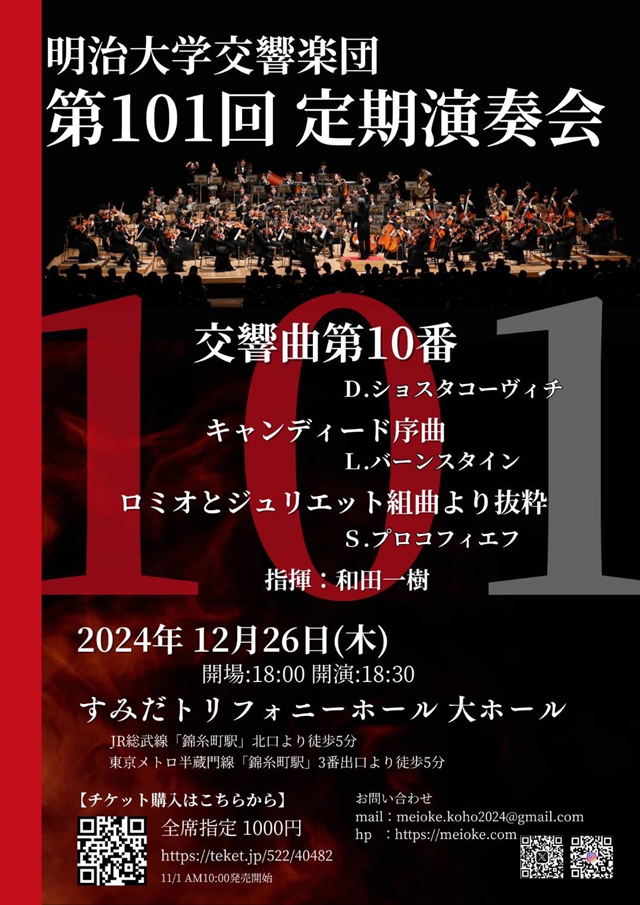

【第101回定期演奏会】

日時 2024年12月26日 18:00開場 18:30開演

会場 すみだトリフォニーホール 大ホール

曲目

・L.バーンスタイン / キャンディード序曲

・S.プロコフィエフ / ロミオとジュリエット組曲より抜粋

・D.ショスタコーヴィチ / 交響曲第10番

指揮者 和田一樹